ИСТОРИЯ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МУЗЕЙ ФЕЛИЦЫНА

Музей основан Евгением Дмитриевичем Фелицыным в 1879г.

В 1879 г.

Музей берет начало от Кубанского Войскового этнографического и естественно-исторического музея

В 1931 г.

Музей стал Краснодарским историко-краеведческим музеем

В 1961 г.

Музей обрел новое здание – памятник архитектуры начала XX в. – особняк купцов Богарсуковых

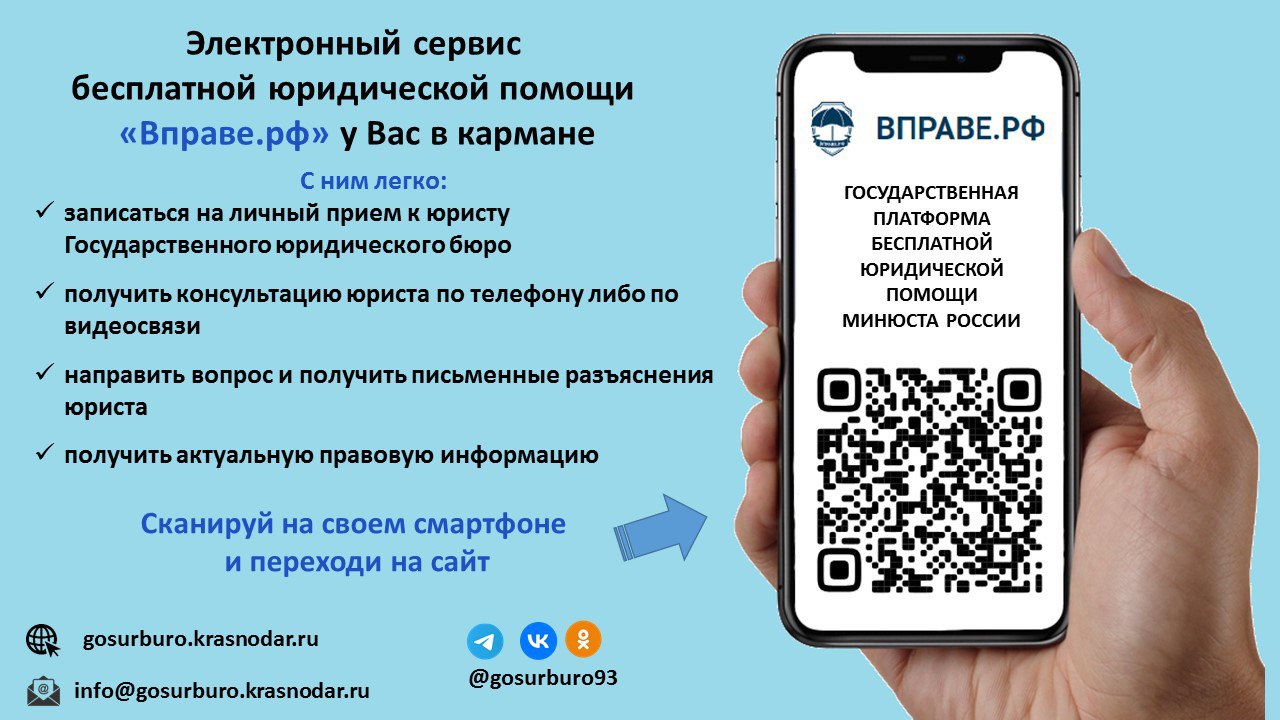

Музей ближе к вам

ИСТОРИЯ Добро пожаловать в МУЗЕЙ ФЕЛИЦЫНА

Музей основан Евгением Дмитриевичем

Фелицыным в 1879г.

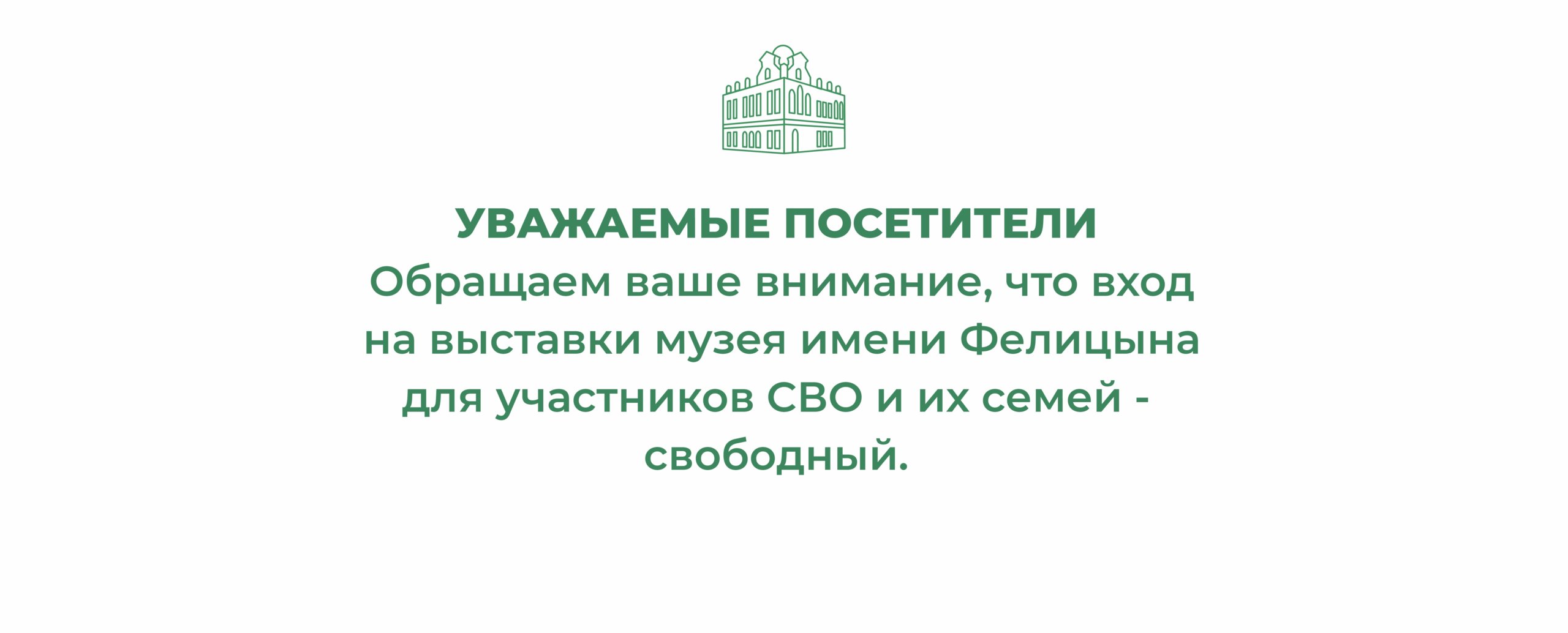

Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д.Фелицына – старейшее учреждение культуры и один из первых музеев на Северном Кавказе.

В 1879 г.

Музей берет начало от Кубанского Войскового этнографического и естественно-исторического музея

В 1931 г.

Музей стал Краснодарским историко-краеведческим музеем

В 1961 г.

Музей обрел новое здание – памятник архитектуры начала XX в. – особняк купцов Богарсуковых

музей ближе к вам

Еще до посещения музея вы можете ознакомиться с некоторыми экспонатами в 3D, а также пройти виртуальную экскурсию. Но самое интересное вас ждет на выставках

3D экспонаты Предметы музейного собрания

Повседневный мундир Императорского конвоя

Середина XIX века

Повседневный мундир Императорского конвоя

Середина XIX века Серебряное вызолоченное блюдо

1787 год

Серебряное вызолоченное блюдо

1787 год Модель крейсера «Память Меркурия»

1908 год

Модель крейсера «Память Меркурия»

1908 год Мундир парадный унтер-офицера

середина XIX века

Мундир парадный унтер-офицера

середина XIX века Трехфунтовая бронзовая пушка

1732 год

Трехфунтовая бронзовая пушка

1732 год Серебряное паникадило

Серебряное паникадило Крест напрестольный

Крест напрестольный Святая Екатерина Великомученица

Святая Екатерина Великомученица Насека. Войско Донское

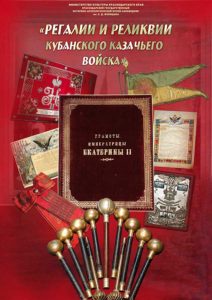

Насека. Войско Донское Папка-ковчег для хранения грамоты Николая II

Папка-ковчег для хранения грамоты Николая II Блюдо «Кубанцы»

Блюдо «Кубанцы» Дарохранительница (дароносица) 1914 г.

Дарохранительница (дароносица) 1914 г.Новости Последние Новости

День единых действий в память о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны 19 апр […] Читать далее

Россия – Китай: музыка, которая объединяет Генеральный директор историко-археологического музея-запо […] Читать далее

Напоминаем, что специально для дошкольников, школьников и студентов очной формы обучения действует а […] Читать далее

ПРЕДМЕТЫ

МУЗЕЙ ХРАНИТ МНОЖЕСТВО УНИКАЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ

НОВОСТИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ МУЗЕЯ

День единых действий в память о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны 19 апр [...] Читать далее

Россия – Китай: музыка, которая объединяет Генеральный директор историко-археологического музея-запо [...] Читать далее

Напоминаем, что специально для дошкольников, школьников и студентов очной формы обучения действует а [...] Читать далее

ДЕЛЕГАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕРБСКОЙ В МУЗЕЕ ИМЕНИ ФЕЛИЦЫНА Музей-заповедник имени Фелицына расширяет грани [...] Читать далее

СВЯТЫНИ ЗЕМЛИ КУБАНСКОЙ. ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ В музее-заповеднике имени Фелицына состоялось открытие вы [...] Читать далее

ДОСУГ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ЕКАТЕРИНОДАРА. ЦИКЛ ОТКРЫТЫХ ЛЕКЦИЙВажной частью повседневной жизни явля [...] Читать далее